Paulina était au baccalauréat lorsqu’elle a entendu pour la première fois la professeure Akimenko parler de ses recherches sur le poisson-zèbre. Ce tout petit poisson rayé joue un grand rôle en sciences. En effet, c’est un organisme modèle très apprécié des biologistes du développement, car il grandit rapidement, il pond des centaines d’œufs et ses embryons transparents permettent aux scientifiques d’observer leur croissance en temps réel. « Je venais de lire le livre Your Inner Fish, se souvient Paulina, et j’étais fascinée par l’idée que nos membres avaient évolué à partir de nageoires de poissons. Quand j’ai entendu parler des travaux de la professeure Akimenko, j’ai su que je voulais y prendre part. »

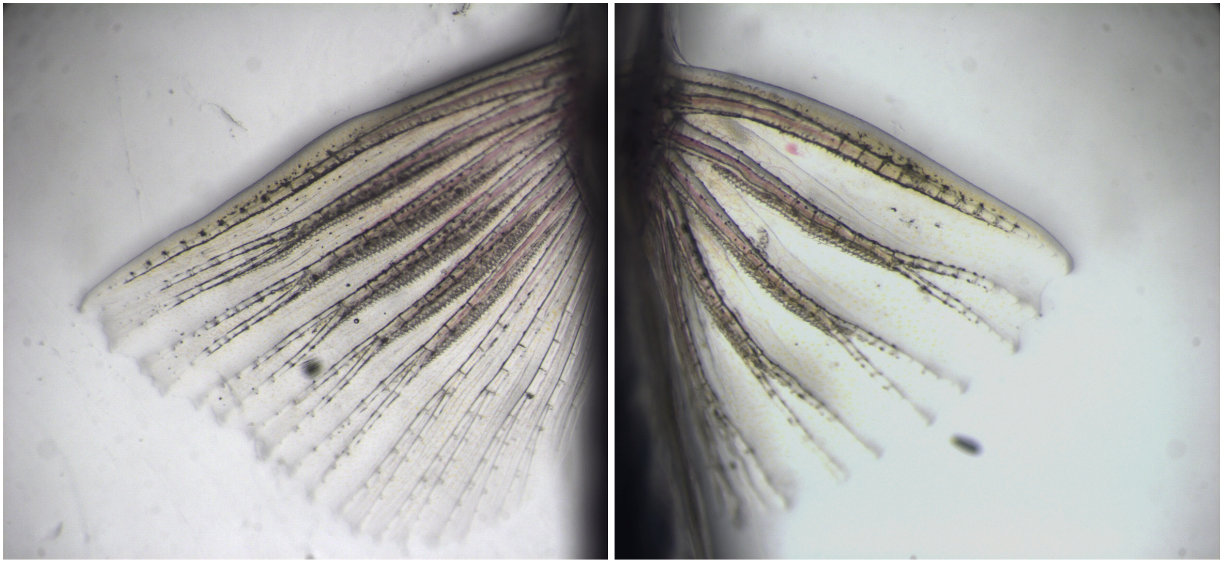

Ensemble, la professeure et l’étudiante se sont concentrées sur une mystérieuse famille de gènes appelés « actinodines ». Présents uniquement chez les poissons, ces gènes sont responsables de la production de fibres solides qui ressemblent à des cheveux, les actinotriches. Ces fibres, qui forment une sorte d’échafaudage dans les nageoires en développement, leur donnent force et forme avant l’apparition des rayons osseux.

Mais voilà : ces gènes sont absents chez les humains et tous les autres animaux terrestres, ce qui veut dire que les actinodines ont disparu en cours d’évolution, lors du passage de l’eau à la terre. Et donc les actinotriches se sont également volatilisés.

Pour comprendre les conséquences de cette disparition, la professeure Akimenko, Paulina Hanzelova et leur équipe ont utilisé le système CRISPR-Cas9, un puissant outil d’édition génomique, pour créer des poissons-zèbres mutants à qui il manque deux des gènes actinodines. Comme prévu, les nageoires étaient mal formées, et les rayons moins nombreux, plus courts et également mal formés. Toutefois, la vraie surprise, c’est que les mâles étaient devenus incapables de se reproduire. Leur sperme était normal, mais leurs nageoires pectorales déformées ne leur permettaient pas d’effectuer les mouvements de parade nuptiale nécessaires pour stimuler la femelle et déclencher la libération des œufs. « C’était complètement inattendu, explique Paulina. Nous savions qu’il y aurait un effet sur les nageoires, mais nous ne pensions pas que la reproduction serait touchée. »

Cette découverte laisse à penser que les gènes actinodines, bien qu’ils ne participent pas directement à la reproduction, jouent un rôle indirect crucial. Sans des nageoires solides et bien formées, les poissons-zèbres mâles ne peuvent pas exécuter les comportements de parade nuptiale requis pour transmettre leurs gènes. Voilà qui soulève une question fascinante : si la perte des gènes actinodines empêche la reproduction chez les poissons, comment les espèces terrestres émergentes ont-elles survécu à la transition vers la terre ferme? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont les premiers poissons utilisaient leurs nageoires pour s’accoupler.

« Cette recherche nous rappelle que l’évolution est complexe et ne se limite pas à la modification des os ou des muscles, explique la professeure Akimenko. Il faut aussi comprendre comment ces changements se répercutent sur l’ensemble de l’organisme et, par ricochet, sur le comportement, la reproduction et la survie. »

Alors que Paulina se prépare à publier ses résultats, elle décrit ainsi son expérience : « Ça a été tout un défi, mais j’adore ce genre de travail. Il faut faire preuve de patience et de créativité, et ne pas avoir peur des surprises. Parfois, les découvertes les plus passionnantes sont celles auxquelles on ne s’attendait pas. »

En étudiant le poisson-zèbre, la professeure Akimenko et Paulina Hanzelova montrent que l’évolution ne se résume pas qu’à l’anatomie. Elle touche aussi le comportement, le mouvement et même la capacité à se reproduire.

Pour en savoir plus

- Laboratoire de Marie-Andrée Akimenko (en anglais seulement)

- Paulina Hanzelova – membre de l’équipe, laboratoire EvMorph (en anglais seulement)