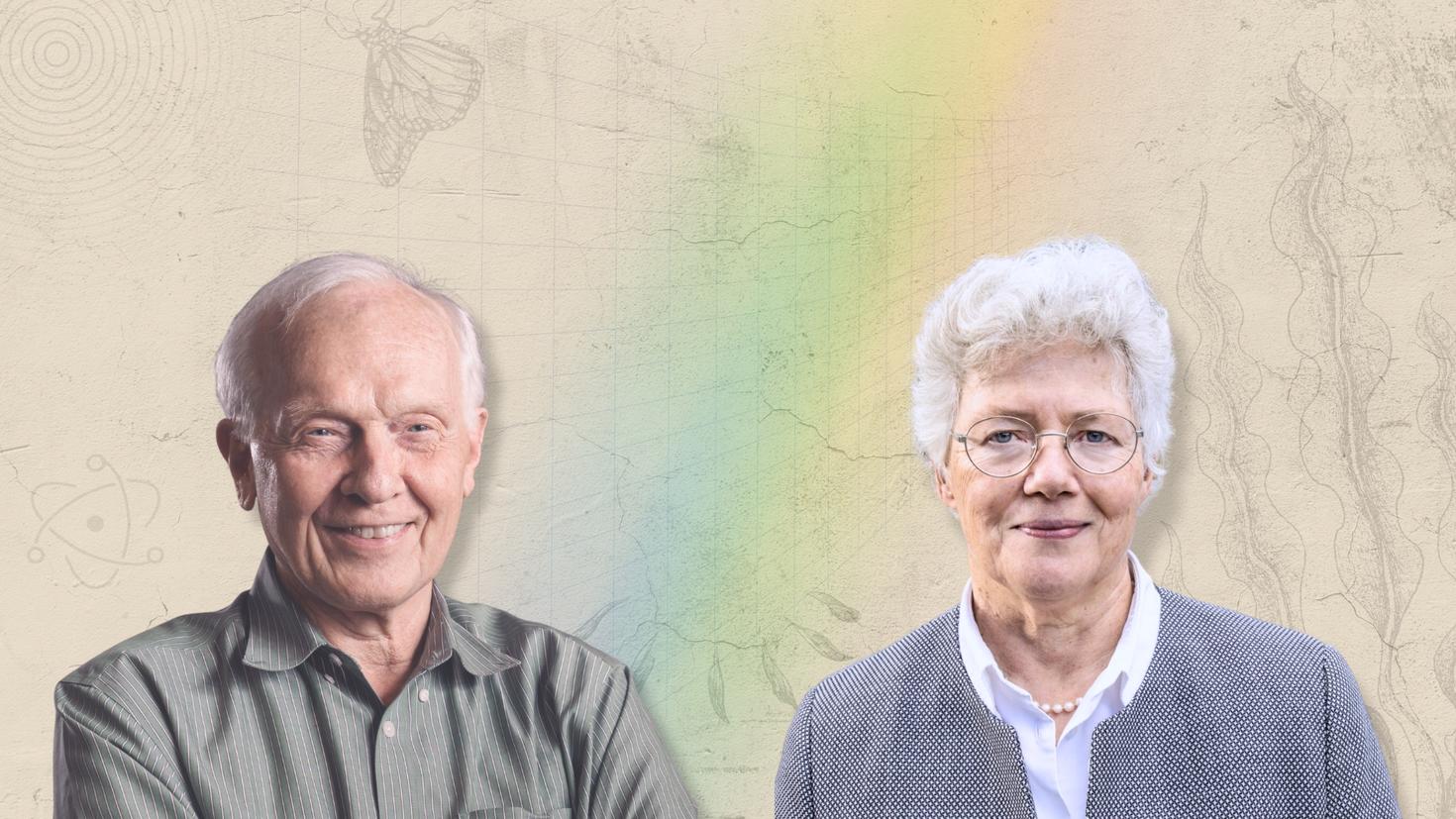

Une étincelle en France, un essor au Canada

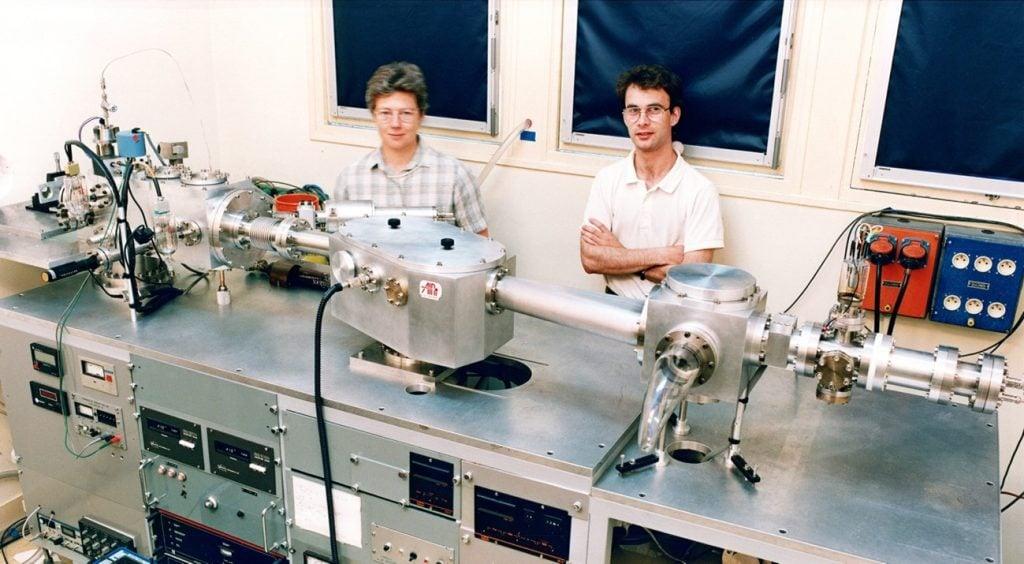

En 1987, alors jeune chercheuse en France, Anne L’Huillier a remarqué un phénomène inhabituel tandis qu’elle pointait des lasers dans du gaz. Au lieu de produire une lumière fluorescente provenant d’atomes excités, le laser a généré des harmoniques d’ordre élevé, soit des fréquences de lumière correspondant à des multiples de la fréquence d’origine. Fait plus surprenant encore, l’intensité n’a pas diminué comme prévu. Au contraire, elle a atteint un « plateau ».

Pourquoi était-ce important? Normalement, après leur création, les harmoniques (de nouvelles fréquences de lumière qui sont des multiples de la fréquence du laser) élevées s’estompent pour quasiment disparaître. Toutefois, la chercheuse a fait une observation extraordinaire : les harmoniques basses et élevées étaient tout aussi fortes les unes que les autres. Grâce à ce plateau, les scientifiques pouvaient les combiner pour créer des éclats de lumière, appelés « impulsions de l’ordre de l’attoseconde ».

« Cette expérience a bouleversé ma carrière, affirme-t-elle. Je me suis consacrée à comprendre cet effet. »

De ce côté de l’Atlantique, Paul Corkum travaillait sur la physique des plasmas lorsqu’il a lu les articles d’Anne L’Huillier. « Ses travaux ont indéniablement influencé mes recherches, explique-t-il. Ils ont leur ont essentiellement donné une autre direction. J’ai fini par élaborer le modèle en trois étapes pour la génération d’harmoniques élevées, qui est devenu le cadre de référence dans le domaine. »

Une analogie avec les algues et le modèle à trois étapes

Pour illustrer cette percée, le chercheur originaire de la côte Est prend un exemple qui fait écho à ses racines :

« J’utilise souvent la même analogie d’algues accrochées à un rocher. Une vague arrive et soulève les algues, puis les laisse retomber. L’impact provoque un jaillissement, comme l’électron arraché à un atome puis repoussé par le champ laser. Ce jaillissement correspond à l’impulsion attoseconde. »

Cette image simple reflète le modèle en trois étapes que Paul Corkum a développé pour expliquer la création des impulsions :

- Ionisation : Le champ électrique du laser arrache un électron associé à un atome, comme la vague soulève les algues du rocher.

- Accélération : L’électron est entraîné par le champ laser et gagne de l’énergie en se déplaçant, telles les algues qui dérivent en même temps que la vague.

- Recombinaison : L’électron retourne brusquement vers l’atome et libère de l’énergie sous la forme d’un éclat de lumière, à l’instar des algues qui retombent sur le rocher. Le résultat du choc équivaut à l’impulsion attoseconde.

Devenu la pierre angulaire de la science de l’attoseconde, ce modèle a transformé une observation déroutante en processus prévisible et permis de diriger la lumière aux échelles de temps les plus rapides imaginables.

L’importance de l’attoseconde

On peut concevoir l’impulsion attoseconde comme l’appareil photo le plus rapide au monde, à tel point qu’il parvient à capturer les électrons en mouvement, une capacité révolutionnaire. Pour la première fois, les scientifiques sont en mesure de voir les constituants fondamentaux de la matière bouger en temps réel et d’assister à des processus invisibles auparavant.

« La science de l’attoseconde nous ouvre les yeux sur de nouveaux phénomènes, souligne le professeur Corkum. Nous pouvons maintenant étudier le comportement des électrons à l’intérieur d’atomes, de molécules et même de solides. »

La professeure L’Huillier ajoute : « La recherche en est encore à ses débuts, mais nous commençons à appliquer ces outils à la chimie, à la physique des solides, à l’optique quantique et même à l’inspection des semi-conducteurs. D’autres applications potentielles nous attendent. »

Le professeur Corkum, lui, voit encore plus grand : « Ce que je trouve le plus motivant, c’est que toute la matière – les gaz, les solides et même les structures complexes – réagira peut-être de la même manière aux lumières intenses. La science de l’attoseconde est donc un outil universel, qui ouvre des portes allant de l’étude de nouveaux solides à l’exploration des effets quantiques dans les molécules. »

La prochaine frontière

Anne L’Huillier est fascinée par les possibilités. « L’une des difficultés consiste à combiner la résolution temporelle et spatiale, c’est-à-dire à construire un appareil photo capable de saisir à la fois le moment et l’endroit d’un événement. Nous nous intéressons également à des systèmes plus complexes et à l’intersection avec l’informatique quantique. Les impulsions de l’ordre de l’attoseconde nous offrent de nouveaux moyens de manipuler et de mesurer les états quantiques. C’est une voie vers des technologies quantiques encore insoupçonnées », indique-t-elle.

Quant à Paul Corkum, il est intrigué par les « trous » dus à l’absence d’électrons. « Lorsqu’on arrache un électron, on laisse derrière un trou, qui se comporte presque comme une particule. Nous connaissons l’existence de ces trous depuis des décennies, mais nous n’avons jamais étudié leur dynamique à l’échelle de l’attoseconde. La compréhension de cette singularité pourrait apporter de nouvelles connaissances sur les matériaux et la chimie, plus particulièrement en ce qui concerne les semi-conducteurs et les supraconducteurs. Sur le plan de l’informatique quantique, le contrôle des électrons et des trous pourrait nous donner des architectures entièrement nouvelles », précise-t-il.

Un champ d’études entier à explorer

Pour les deux scientifiques, le but de l’exploration n’est pas seulement la technologie, mais surtout l’émerveillement. « J’ai été inspirée par des enseignantes et enseignants incroyables et par la beauté des interactions entre la lumière et la matière, explique la professeure L’Huillier. La science de l’attoseconde se trouve à l’intersection entre la physique atomique, moléculaire et optique. C’est un domaine très vaste, et j’espère que les jeunes chercheuses et chercheurs verront son potentiel. »

Paul Corkum est du même avis. « Les outils sont là, mais la vraie motivation vient du caractère original et unique du travail. Il y a tant de questions sans réponses, et la science de l’attoseconde met à notre disposition de nouveaux moyens de les chercher. »

Faisant le point sur leur carrière, Anne L’Huillier et Paul Corkum expriment leur fierté d’avoir contribué non seulement à réaliser des avancées majeures, mais aussi à bâtir un domaine dynamique. En plus de laisser un héritage scientifique, les deux sommités ont tracé la voie pour que la prochaine génération – équipée de nouveaux outils et confrontée à des questions originales – ait la curiosité de continuer à repousser les limites.

Anne L’Huillier était la conférencière principale au Symposium Schawlow-Townes sur la photonique de cette année, un événement annuel organisé par l’Université d’Ottawa en partenariat avec le Conseil national de recherches du Canada. Créé en 2012 pour rendre hommage aux pionniers du laser Arthur L. Schawlow et Charles H. Townes, le symposium met en valeur les recherches et découvertes de pointe en photonique réalisées par des scientifiques de renommée mondiale.